De Gasperi: la dimensione nascosta di un grande statista

Il volume Alcide De Gasperi e l’Intelligence è stato presentato nella sede romana della Fondazione intitolata allo statista trentino. Sono intervenuti Mario Caligiuri, curatore dell’opera, Angelino Alfano, presidente della Fondazione De Gasperi e Antonio Polito, giornalista e scrittore, editorialista del Corriere della Sera.

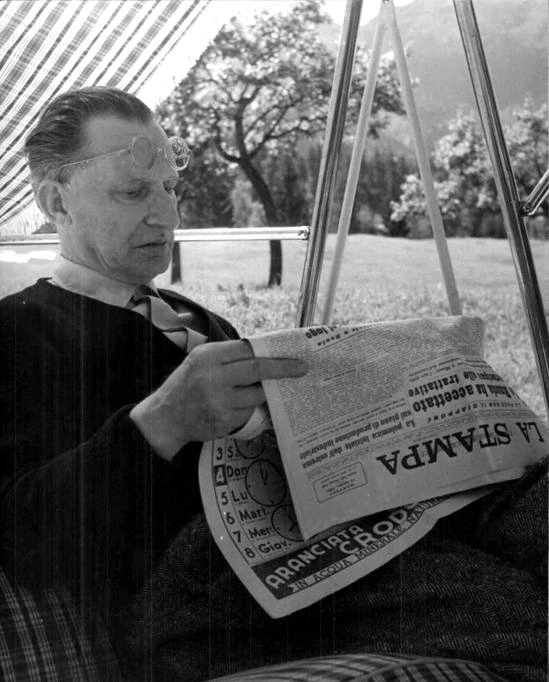

Nel 2024, a settant’anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi (1881-1954), il volume curato da Mario Caligiuri – Alcide De Gasperi e l’Intelligence. Come è stata ricostruita l’Italia (Rubbettino) – colma un vuoto culturale, tanto più grave in quanto riguarda uno dei protagonisti della storia della Repubblica.

De Gasperi non è solo il padre della democrazia italiana e dell’Europa unita, è una figura che incarna con limpida essenzialità il senso più alto della responsabilità politica. La visione, la sobrietà e il rigore morale con cui ha attraversato alcuni dei passaggi più critici del Novecento, restano attualissimi.

Anche quando si parla di Intelligence.

Il volume, innovativo nella struttura e nella prospettiva, ricostruisce gli snodi in cui l’azione politica di De Gasperi ha incrociato la dimensione dei Servizi. A emergere è un’immagine lontana dalle agiografie e dalle semplificazioni: una figura che acquista forza proprio nella sua umanità, capace di affrontare crisi epocali — come il viaggio a Washington per il prestito del ’47, o la battaglia per la Comunità Europea di Difesa — con una lucidità che è insieme pragmatica e ideale. E’ proprio nell’opposizione alla CED che De Gasperi intravede il rischio del crollo dell’intera costruzione europea sotto il peso degli egoismi nazionali. Una consapevolezza quasi profetica dei dilemmi che ancora oggi attraversano il continente.

Nel testo costituzionale del 1947, la parola Repubblica ricorre settanta volte, cinquanta la parola Stato, tre la parola Nazione mentre mercato è del tutto assente. Una proporzione, che riflette la sensibilità dei costituenti e, in filigrana, il pensiero di De Gasperi: per lui la Repubblica è una comunità politica viva, non una macchina amministrativa; un’idea da servire, non un potere da esercitare.

Ecco perché è urgente recuperare la profondità del suo pensiero anche in chiave strategica.

La leadership vigile e silenziosa

Nel decennio che va dal 1944 al 1954, mentre l’Italia esce dalle macerie della Guerra Mondiale e affronta le sfide della nascente Guerra Fredda, Alcide De Gasperi è il perno della ricostruzione. Il leader trentino, ultimo segretario del Partito Popolare e primo grande interprete della Democrazia Cristiana, incarna nell’immaginario collettivo il volto rassicurante di una politica sobria, moderata e ancorata ai valori democratici occidentali.

Dietro l’immagine ufficiale si intravede però una dimensione meno indagata, quella che lo storico Christopher Andrew chiama “la dimensione mancante della storia”. Pur in assenza di prove documentali dirette, l’operato di De Gasperi rivela una chiara consapevolezza del valore strategico dell’Intelligence.

Lontano anni luce dalla figura del decisionista autoritario, lo statista incarna un modello di leadership silenziosa ma vigile, capace di leggere le tendenze della storia. La sua adesione alla CED – spesso interpretata come idealismo federalista – è in realtà un atto di lungimiranza: un tentativo realistico di prevenire i conflitti costruendo una difesa comune. Un’intuizione che oggi potremmo definire intelligence anticipatoria, fondata non sull’accumulo di dati, ma sulla comprensione sistemica della realtà.

Il suo stile di governo si regge su una profonda coscienza della fragilità umana e istituzionale. Porta con naturalezza perfino il cappotto rivoltato, senza che mai quel senso di vulnerabilità lo renda meno autorevole. Una postura che è esempio di Intelligence morale: la forza che non si ostenta, ma si custodisce; il potere che non si esibisce, ma si esercita con sobrietà, misura, coscienza.

Anche il lessico costituzionale, che De Gasperi contribuisce a plasmare, riflette questa visione: il prevalere della parola Repubblica sulla parola Stato non è solo una opzione semantica, ma una dichiarazione di metodo. È l’idea di un potere distribuito, reticolare, soggetto al controllo e orientato al bene comune, principio guida di ogni architettura di Intelligence democratica che non può prescindere dal riferimento a figure capaci di pensare in grande, custodendo l’etica del limite.

In un’epoca in cui il primato dell’economia e del potere sembra oscurare ogni altra dimensione del vivere associato, De Gasperi ci ricorda che è sempre possibile rifiutare il pragmatismo senz’anima. Nel pensiero degasperiano, l’Intelligence non avrebbe mai potuto ridursi a strumento di potere: sarebbe stata piuttosto uno spazio di mediazione tra interessi e valori, tra sicurezza e umanità.

Una biografia permeata di consapevolezza strategica

Sarebbe ingenuo pensare che una figura come De Gasperi potesse operare senza interazioni con il mondo dell’Intelligence. La sua esperienza di governo si svolge precisamente in quell’area di confine in cui la ricostruzione democratica si intreccia con le dinamiche della sicurezza nazionale e internazionale. La sua attitudine a muoversi in questa dimensione affonda le radici nella formazione austro-ungarica. Nato nel 1881 a Pieve Tesino, trascorre i primi 37 anni della sua vita da suddito asburgico. Questa immersione in un contesto plurilingue e multiculturale gli conferisce una comprensione geopolitica raffinata assente in molti esponenti del Regno d’Italia. La sua militanza al Parlamento di Vienna e la difesa dell’identità culturale trentina ne fanno un interprete della dialettica tra Stato e comunità.

Un momento rivelatore del precoce intreccio tra De Gasperi e le dinamiche dell’Intelligence si trova già nel settembre 1942, quando il diplomatico americano Harold Tittman chiede una relazione sulle condizioni dell’Italia, da cui ripartire finita la guerra “per riordinarne la vita”. Il conte Giuseppe Dalla Torre, direttore dell’Osservatore Romano, si rivolge a De Gasperi che, in attesa di trasferirsi al Laterano, è rifugiato nel Palazzo di Propaganda Fide, nella casa di monsignor Celso Costantini. Il memorandum viene consegnato a Myron Taylor, ambasciatore di Roosevelt presso la Santa Sede. Scrive Dalla Torre: “Seppi, poi, che la relazione fu letta attentamente da Roosevelt, da Churchill e da Daladier. Nel confrontare quello scritto con quanto accadde dopo la liberazione, mi accorsi che se ne era tenuto conto, soprattutto per ciò che riguardava Alcide De Gasperi”. Questo episodio si colloca in controtendenza rispetto alla linea attendista del Vaticano e suggerisce l’esistenza di una rete informativa, già orientata al futuro assetto politico italiano, che vede in De Gasperi l’uomo per il dopoguerra.

Durante i mesi dell’occupazione nazista di Roma, De Gasperi è il referente della Democrazia Cristiana nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), organismo che, così scrive Ambrogio Viviani, dispone di propri servizi informativi. È verosimile che De Gasperi sia parte attiva di questo circuito, come peraltro racconta Maria Romana Catti De Gasperi (1923-2022,) primogenita dello statista, fondatrice nonché presidente onoraria della Fondazione intitolata al padre, nel terzo episodio del podcast Giovani Resistenti.

Nell’ottobre 1944 un attentato al Viminale, orchestrato con 60 kg di tritolo, rischia di eliminare l’intero governo Bonomi. Il piano viene sventato grazie a informazioni provenienti da fonti confidenziali ai vertici del Partito d’Azione, come riporta il documento del Counter Intelligence Corps, redatto dal maggiore italoamericano Mario Brod e conservato a Kew Gardens.

De Gasperi è, dunque, parte di una rete di protezione e monitoraggio che lo considera essenziale per il nuovo ordine democratico.

Dopo la liberazione di Roma, è ministro degli Esteri poi, presidente del Consiglio fino all’agosto 1953.

In quegli anni affronta passaggi cruciali come la transizione istituzionale alla Repubblica, la firma del Trattato di pace, l’adesione al Piano Marshall, l’ingresso nella NATO e l’avvio del processo di integrazione europea. Ciascuno di questi momenti implica un dialogo, formale o informale, con gli apparati di Intelligence nazionali e alleati. La gestione della transizione repubblicana, in particolare, con le voci di un possibile golpe militare filo-monarchico post-referendum del 2 giugno 1946, evidenzia la capacità di De Gasperi di raccogliere e utilizzare informazioni riservate per anticipare e neutralizzare minacce istituzionali. La fermezza con cui sovrintende al passaggio dei poteri, mettendo Umberto di fronte all’alternativa tra accettare il verdetto delle urne o scatenare una guerra civile, suggerisce che dispone di indicazioni precise sui punti di forza e di debolezza degli eventuali oppositori.

Dalla sovranità negata alla sovranità limitata

Nel contesto della Guerra Fredda, con la polarizzazione ideologica che segue la rottura dell’unità antifascista nel maggio 1947, il rapporto con i Servizi americani diviene imprescindibile.

La campagna di influenza, in vista delle elezioni dell’aprile 1948, reca la firma di William Colby, futuro direttore della CIA, e di James Jesus Angleton, responsabile del controspionaggio. Il figlio di Colby ricorda: “In Italia abitavamo accanto alla casa di Alcide De Gasperi: coincidenze?”. La vittoria elettorale del 18 aprile 1948, con il 48,5% dei voti alla Democrazia Cristiana, segna il consolidamento della leadership di De Gasperi e dell’orientamento occidentale dell’Italia. Ma sarebbe riduttivo considerarlo un esecutore delle strategie americane.

Come nota lo stesso Colby nelle sue memorie, De Gasperi mostra notevole autonomia decisionale, scegliendo di governare “in coalizione con piccoli partiti laici e democratici del centro, anziché contare esclusivamente sulla Chiesa cattolica”. Emancipazione che lo caratterizza spesso, anche sulla guerra di Corea, quando si oppone all’invio di truppe italiane nel conflitto, o nella creazione dell’ENI sotto la guida di Enrico Mattei, definita brillantemente “primo grande atto di ribellione della nostra classe dirigente alle imposizioni di Yalta”. L’ENI, penetrando in aree del Mediterraneo, Medio Oriente e Africa tradizionalmente dominate da Francia e Gran Bretagna, mina alle fondamenta il monopolio energetico angloamericano, dimostrando che De Gasperi utilizza la dimensione economica come strumento di politica estera autonoma.

La capacità di De Gasperi di muoversi nella “dimensione mancante” del potere si manifesta anche nella gestione di quello che gli storici definiscono “doppio Stato”. Durante la transizione post-bellica, ex agenti dei servizi fascisti, informatori doppi e tripli, ex repubblichini, divengono tasselli importanti nella ricostruzione di strutture di Intelligence funzionali alla guerra occulta che si sta delineando: quella contro l’espansione del comunismo sovietico. De Gasperi affronta abilmente anche questa sfida, evitando sia la vendetta indiscriminata contro gli ex fascisti, sia la loro riabilitazione acritica.

Gli ultimi anni della leadership degasperiana vedono aumentare le pressioni per un’apertura a destra e per una politica più marcatamente anticomunista. Queste pressioni giungono da più settori: l’amministrazione americana maccartista, gli industriali colpiti dalle riforme sociali e soprattutto una vasta area del ceto medio curiale ed ecclesiastico vaticano, il cosiddetto “Partito romano”. De Gasperi resiste, rifiutando la cooptazione ufficiale della destra in un unico blocco conservatore, dimostrando ancora una volta la sua capacità di mantenere margini di autonomia rispetto alle influenze esterne.

Una visione che interroga il presente

L’ultima battaglia di De Gasperi è quella per l’Europa unita, vissuta non come semplice estensione dell’alleanza atlantica, ma come progetto autonomo di civiltà. L’impegno per la Comunità europea di difesa (CED) e soprattutto per la Comunità politica europea rappresenta il coronamento di una visione in cui l’Italia avrebbe trovato una nuova dimensione sovranazionale, superando i nazionalismi che avevano devastato il continente. Quando accetta il Premio Charlemagne, nel 1952, dichiara:

“II futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista ma attraverso la paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e il rispetto della libertà“.

De Gasperi muore nell’agosto del 1954, pochi mesi dopo essere stato coinvolto nello scandalo delle lettere apocrife, pubblicate da Giovannino Guareschi sul Candido, in cui lo si accusa di aver esortato gli angloamericani a bombardare Roma durante l’occupazione tedesca. Una vicenda che lo scuote profondamente e testimonia come la guerra dell’informazione rappresentasse già all’epoca una forma privilegiata di lotta politica, quella macchina del fango che pure i Servizi manovrano.

La figura di Alcide De Gasperi emerge così in una luce nuova: non solo come “ricostruttore” celebrato dalla storiografia ufficiale o come freddo esecutore di strategie atlantiche denunciato dai suoi critici, ma come leader che ha incorporato la dimensione dell’Intelligence nel suo agire, pur non formalizzando mai questa relazione. Un uomo che ha saputo muoversi in quella “dimensione mancante della storia” con la stessa naturalezza con cui si è mosso nelle aule parlamentari, mantenendo sempre al centro la visione di un’Italia democratica, occidentale ma non subalterna, cattolica ma non confessionale.

In questo senso, la definizione di Alcide De Gasperi come “uomo di Stato e, quasi certamente, di Intelligence” rappresenta non solo un riconoscimento della complessità della sua figura, ma anche un codice per decrittare la storia italiana del secondo dopoguerra nelle sue dimensioni visibili e in quelle occulte, nelle luci della ribalta e nelle ombre del potere.

Parlare di De Gasperi in rapporto all’Intelligence significa, perciò, riconsiderare le fondamenta culturali del nostro sistema democratico.

Significa interrogarsi su quale tipo di sapere – e su quale tipo di visione – vogliamo che ispiri le nostre istituzioni.

Significa, infine, recuperare una figura troppo spesso confinata nella celebrazione, e troppo poco riletta nella sua radicale attualità.